L’aggiornamento

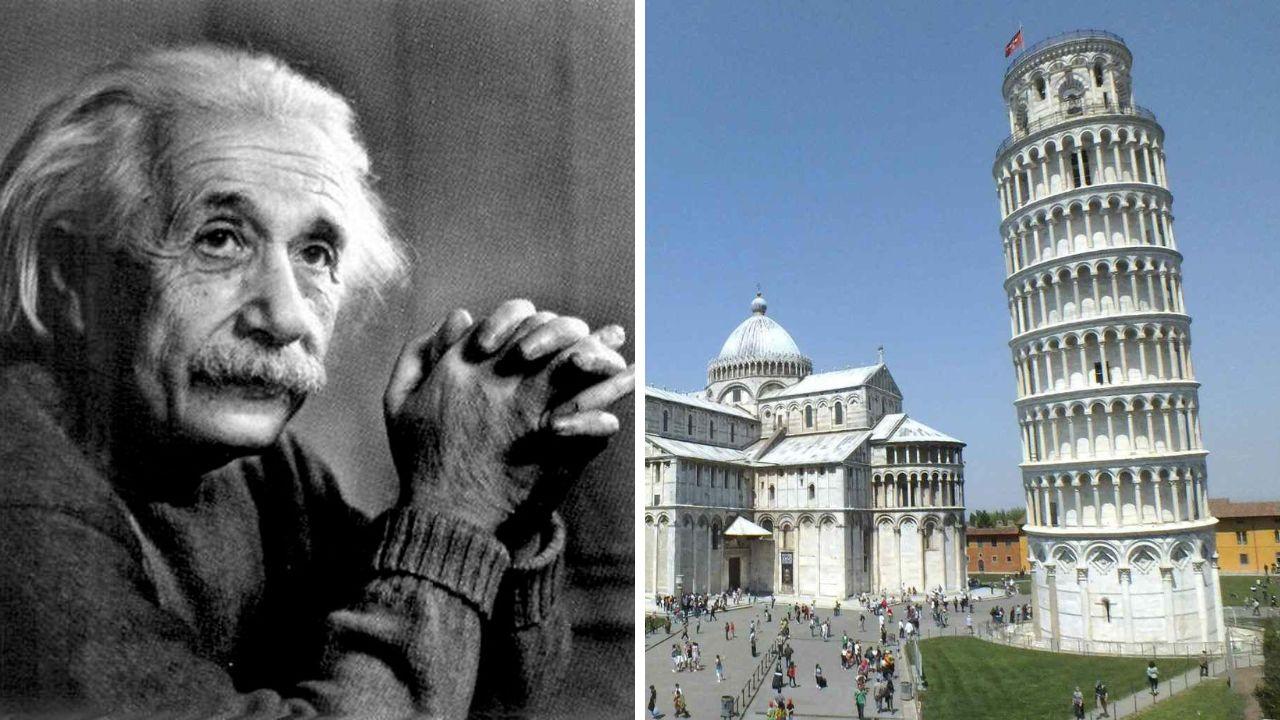

Einstein e la Torre di Pisa, quando il grande scienziato paragonò l’inclinazione del monumento all’atomica

Una riproduzione del monumento pisano regalata al celebre fisico nel 1953 stimolò la sua riflessione sulla scienza, le sue intenzioni e gli effetti imprevisti delle sue scoperte

PISA. Affondato sulla poltrona, i piedi liberi dalle calze infilati nei sandali, un uomo dal folto baffo bianco e i capelli anch’essi canuti e caotici regge tra le mani una cornice. Osserva una lastra, un’antica acquaforte che ritrae su lastra la Torre di Pisa. Dietro ai suoi occhi, la mente dell’anziano proietta immagini di atomi che si disintegrano, del fungo nucleare che si erge bianco e atroce, delle macerie apocalittiche a cui venne ridotta Hiroshima. Albert Einstein si alza dalla sua seduta, preda di chissà quale turbamento prende carta e penna e scrive al professore di Estetica Antonio Russi, che riceverà la sua missiva alla Scuola Normale di Pisa dove insegnava al tempo. L’inclinazione incidentale che rese indimenticabile quella torre bianca di marmo alta 56 metri, gli sembrò avere connessioni profonde con il ruolo che egli ricoprì nella scoperta della bomba atomica.

L’impegno contro la bomba atomica e il travaglio morale

Quel pomeriggio in poltrona era il 1953, dall’ecatombe atomica di Hiroshima e Nagasaki erano passati otto anni e il mondo era entrato in una nuova fase dopo la conclusione della Seconda Guerra Mondiale. I grandi vincitori di allora, Stati Uniti e Unione Sovietica, erano passati da essere alleati a nemici. Due blocchi di una Guerra Fredda sorvegliata dalla minaccia raggelante degli arsenali atomici. Da lì a due anni il genio della fisica tedesco, da tempo emigrato negli Stati Uniti a Princeton, sarebbe morto. Non avrebbe però mai smesso di pensare alle implicazioni della lettera che aveva inviato al presidente statunitense Roosevelt nel 1939, invitandolo a riflettere sulla “sperimentazione su larga scala per accertare la possibilità di produrre una bomba atomica”, come ricordò qualche tempo dopo. Pacifista convinto, Einstein si sarebbe battuto fino alla fine della sua vita con tutte le sue energie per il disarmo nucleare.

Il regalo dell’acquaforte allo scienziato

Della connessione tra la Torre e l’energia nucleare raccontò anni dopo il professor Russi, in una lettera che venne pubblicato il 5 marzo 2000 su Il Tirreno. Con Einstein si erano conosciuti durante un periodo di insegnamento a Princeton, tra il 1949 e il 1951, frequentandosi nel campus americano grazie all’intercessione del critico letterario Erich Auerbach e del filosofo Guido Calogero, maestro di Russi. «Durante il primo incontro, quando gli dissi che venivo da Pisa, lui mi rispose: “la città della Torre pendente”. A quel punto feci una osservazione del tutto casuale, cioè che un difetto della cedevolezza del terreno era diventato per la Torre un pregio, fino al punto di darle quel nome celebre in tutto il mondo. A lui questa osservazione piacque molto, tanto da mostrarsi molto divertito», raccontò nel 2000 Russi al giornalista del Tirreno Marco Barabotti. Di ritorno a Pisa, lo studioso italiano decise di inviare un regalo allo scienziato e scelse un’antica acquaforte di Pisa che raffigurava, appunto, la Torre di Pisa.

La connessione tra la torre di Pisa e la bomba atomica

A quel dono caratteristico Einstein rispose con qualcosa di ancora più prezioso. Una profonda riflessione filosofica sul ruolo che intercorre tra opera e autore, tra intenzione e messa in pratica. Lo scollamento che tutti magari abbiamo provato, ad esempio, scattando una fotografia sfocata diventata poi per caso un affettuoso ricordo familiare, in quell’uomo immenso aveva stimolato una riflessione sui fini nobili della scienza e i devastanti esiti della tecnica. “L’artista, naturalmente — scrive Einstein a Russi — non previde che la debolezza delle fondamenta avrebbe prodotto l’inclinazione della torre e che questo avrebbe attirato l’attenzione di tutta l’umanità. Ciò non è forse vero anche per creazioni più astratte dell’uomo nel senso che le loro effettive conseguenze sociali corrispondono solo in minima parte alle intenzioni del creatore?”.

Difficile non leggere in queste parole scritte come detto nel 1953, una prosecuzione della riflessione pubblica che Einstein aveva affidato l’anno precedente a un rivista giapponese, in cui tornava sulla sua sollecitazione al presidente Roosevelt. «Ero ben consapevole del terribile pericolo per tutta l'umanità, se questi esperimenti fossero andati a buon fine. Ma la probabilità che i tedeschi potessero lavorare proprio su quel problema con buone probabilità di successo mi spinse a fare quel passo. Non vedevo altra via d'uscita, anche se sono sempre stato un pacifista convinto. Uccidere in tempo di guerra, mi sembra, non è in alcun modo migliore di un comune omicidio».

.jpg?f=detail_558&h=720&w=1280&$p$f$h$w=00336f4)